Comment la France a créé en quelques jours toute une filière de production de masques

Thomas Huriez, le dirigeant et fondateur de la marque de jeans made in France 1083, à l'ouvrage. - 1083

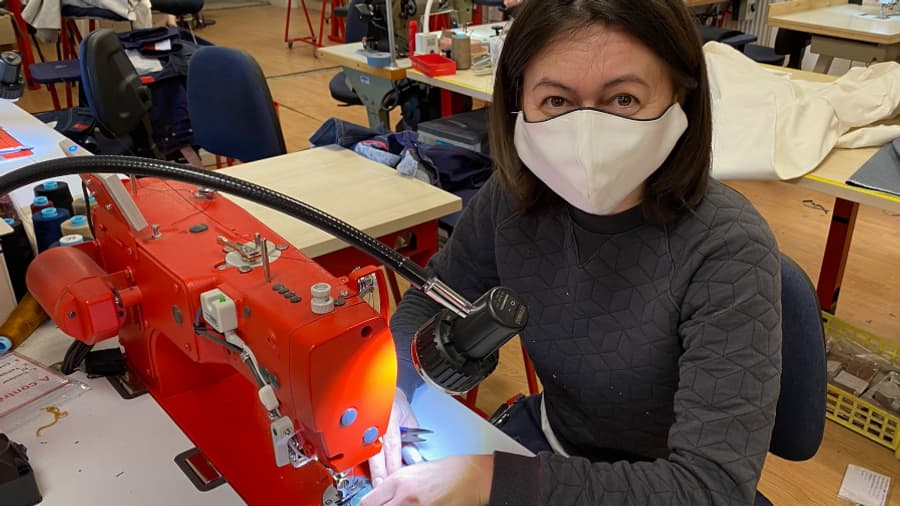

Début mars, la France comptait trois producteurs de masques de protection sur son sol. Un mois plus tard, toute une filière a pris corps, portée par plus de 300 TPE et PME sur tout le territoire, qui produisent chaque jour 500.000 masques au total. Voici comment ces toutes petites structures du textile et de l’habillement ont réussi à créer un écosystème industriel national en quelques jours.

Tout a commencé par des initiatives locales. Par exemple celle de 1083, le fabricant de jean made in France basé à Romans-sur-Isère.

“Début mars, des médecins et des infirmiers locaux sont venus nous demander de leur fabriquer des masques”, raconte Thomas Huriez, fondateur de 1083. “Quelques jours avant, face à la pénurie, le CHU de Grenoble avait publié sur les réseaux sociaux un modèle à réaliser par ses propres moyens. Nous sommes donc partis de ce patron, et il y a dix jours, on a commencé la production”, continue le dirigeant du fabricant de jean.

Mardi dernier, après avoir envoyé leur commande aux soignants, 1083 annonce sur les réseaux sociaux qu’elle s’est mise à confectionner des masques. “En quelques heures, on reçoit une avalanche de commandes, de plus d’une centaine de clients locaux. Des soignants mais aussi des commerçants, des policiers, etc”, rapporte Thomas Huriez.

Même histoire, différents départements

Ce jour-là, il décide de stopper totalement la production de jean pour ne faire que des masques. Il rappelle des salariés au chômage partiel pour monter une cellule en télétravail qui gère les commandes et l’administratif. Les magasins de tissus du coin lui donnent du coton. Des couturières proposent d’aider bénévolement en faisant des masques sur leur machine personnelle.

Au même moment, dans toute la France, la même histoire. Des micro-productions naissent de la solidarité et de la coopération locale dans plein de départements français. Dans le Rhône par exemple, avec Ouvry, fabricants de vêtements et de masques NRBC, qui s’est mis à confectionner des masques à la demande de ses clients des forces de l’ordre.

Et aussi dans le Nord avec le Slip Français ou les ateliers Vanderschooten, dans les Vosges avec Blanc des Vosges, en Normandie avec Le Parapluie de Cherbourg, dans la Loire avec les Tissages de Charlieu, en Savoie avec Kiplay, dans le Limousin avec Plim. Etc., etc. etc.

Très vite, il a donc fallu coordonner toutes ces initiatives locales. A la demande du gouvernement, c’est le Comité stratégique de la filière mode et luxe qui a pris le rôle.

“On a créé un site internet pour recenser toutes les entreprises d’habillement, textile, et fournitures, susceptibles d’être capables de participer à la fabrication de masques. Et surtout, un site où l’on centralise les commandes des clients, pour que les ateliers puissent se les répartir. On a 9 millions de commandes, de groupes comme Veolia, Aldi, Carrefour...”, détaille Marc Pradal, membre du CSF, président de l’Union française des industries mode et habillement, et directeur de Kiplay, marque de vêtements de protection professionnels convertie aux masques.

Centraliser les demandes d'homologation

Le CSF se charge aussi de rassembler les demandes d’homologation des prototypes réalisés par les ateliers. Il fait passer les demandes à la direction générale de l’Armement, qui fait les tests en urgence. Quand elle rend un avis positif sur un modèle, son patron et sa composition sont mis à la disposition de tous sur le site CSF-masques, pour harmoniser la production.

Pour l'instant, à l’exception de quelques PME qui disposaient de matières ultra-performantes et des bonnes machines pour confectionner des masques aux normes existantes (masque chirurgical, FFP1, FFP2 et au-delà), la majorité des ateliers convertis produit des masques anti-projection. Ces modèles, comme son nom l’indique, empêchent les projections de celui qui le porte d’atteindre les autres.

“Ces masques sont destinés aux commerçants, aux administrations, au quidam, ce qui évite de piocher dans le stock des soignants”, explique Capucine Mercier, la fondatrice de la marque de culotte menstruelle devenue fabricant de masques, Plim. Même si “la pénurie est telle que des médecins nous demandent des masques anti-projections parce que c’est mieux que rien”, se désole-t-elle. “Et que si tout le monde le porte, tout le monde est protégé”.

De son côté, la fondatrice de Plim a fait parvenir 20 prototypes à la direction générale de l’Armement. Des masques correspondant à trois niveaux de normes élevés. “Cela fait dix jours, je n’ai toujours pas de réponse, c’est trop long”, regrette Capucine Mercier.

En attendant, tous se félicitent que leur action démontre l’agilité de la filière textile de l'Hexagone. Le CSF a d'ailleurs demandé à Guillaume Gibault du Slip Français de créer une carte de France qui recense toutes les petites entreprises qui participent à la confection de masques. Elle sera mise sur le site pour permettre, selon Marc Pradal “de se rendre compte que l’industrie de l’habillement française, qui a beaucoup souffert dans les années 90, a quand même de beaux restes”.