“Pas un métier de femmes” (1/3): nous sommes en 2025 et les jeunes filles fuient toujours les études en informatique

"Un sujet qui existe depuis 20 ans, mais qui n'a jamais été traité." Souvent confrontées à un plafond de verre, les jeunes filles se sentent dissuadées d’intégrer des formations dans la tech.

Cette dynamique, le gouvernement essaie de la freiner à travers le “Plan Filles et Maths”, annoncé en mai 2025 par Elisabeth Borne et mis en place pour inciter les collégiennes et lycéennes à se projeter dans des carrières scientifiques.

Ce plan découle du rapport "Filles et mathématiques", publié en février 2025. Celui-ci s’intéresse aux matières appelées STEM (Physique-chimie, informatique, ingénierie et mathématiques) et leur popularité parmi les élèves, du collège aux études supérieures. Le constat est sans appel, les enseignements en lien avec l’informatique et l’ingénierie sont les plus boudés par les jeunes filles.

Plus de femmes en sciences, quels avantages?

Pourquoi cette nécessité d'inclure des femmes dans la technologie? En réalité, les défis sont nombreux surtout au regard des technologies récentes, à l'image de l'intelligence artificielle.

On sait, par exemple, que cet ensemble de technologies est rempli de biais sexistes. Inclure des femmes dans le développement des nouvelles technologies pourrait aider à prévenir ces biais et éviter certaines dérives lors de leurs conceptions et entraînements.

"Imaginer une société de demain conçue par des hommes et des femmes, c'est garantir qu'elle sera inclusive pour toutes et tous", affirme Isabelle Huet, directrice générale de l'association "Elles bougent".

Mais c'est loin d'être le seul avantage. Économiquement parlant, il a été prouvé à plusieurs reprises qu'une équipe mixte était plus performante qu'une équipe uniquement composée d'hommes ou de femmes. Selon le rapport "Filles et mathématiques", Ia faible part de femmes dans les secteurs scientifiques impacte l'économie française à hauteur de 10 milliards d'euros par an.

"On a moins de femmes que d'hommes dans le numérique. Mais pour innover, on a besoin de profils variés", remarque Grégoire Martinez, directeur de l'école 42.

Comme une "évidence"

Pour comprendre l’origine de ce désintérêt, Tech&Co a rencontré Lolita Aboa, étudiante à l’école d’ingénieur Polytech Lille en génie informatique et statistique. La jeune femme s’est distinguée cette année en remportant le prix de la femme ingénieure du numérique. Arrivée en France “à l’âge de 2 ans”, Lolita a grandi “dans un foyer pour femmes isolées en banlieue de Toulon”. Des profils comme le sien sont extrêmement rares en école d’ingénieur.

C'est sans compter sur sa mère, qui malgré les conditions de vie loin d’être privilégiées, a appris à Lolita à apprécier les mathématiques: “elle savait que les maths pouvaient faire peur donc elle a mis en place un système de jeu pour que je ramène des bonnes notes.” Mais arrivée au collège, Lolita a dû faire face à une barrière invisible à laquelle sont confrontées toutes les jeunes filles.

“En quatrième et troisième, mes notes en math ont commencé à chuter. Je pensais que je commençais à devenir bête. En fait, on se disait que les filles étaient nulles et les garçons étaient forts, c’était comme une évidence. (...) Les maths, c'est quelque chose d'inné, c'est un talent. Les hommes l'ont et quelques femmes”, raconte Lolita Aboa.

En réalité, “l’évidence” dont parle la jeune ingénieure fait référence à tout un ensemble de mécanismes insidieux qui découragent les jeunes filles de se lancer dans des études d'informatique ou de mathématiques (qui selon les croyances sont intimement liées).

À l’école 42, des sessions d’initiation à la programmation réservés aux femmes sont régulièrement organisés, les piscines Discovery. Dans une de ces sessions, Tech&Co a fait la rencontre de trois jeunes étudiantes, Inesse, Asma et Saïna, qui rapportent un témoignage assez similaire à celui de Lolita Aboa.

“Moi, je ne connaissais pas l’informatique au lycée”, raconte Asma. Inès de son côté expliquait avoir même été dissuadée par ses professeurs d’aller en STI2D, une filière technologique avec des cours d’informatique. "Ils me disaient: ‘Ne va pas là-bas, il y a que des garçons’", rapporte la jeune femme. Plus généralement, les trois étudiantes s’accordent à dire qu’elles ont "l’impression de gêner" lorsqu’elles s’intéressent à l'informatique.

Une réforme du bac inefficace

Mise en place à partir de la rentrée 2021, la réforme du bac a complètement transformé les enseignements au lycée. Dans les parcours généralistes, les classes de S (scientifique), ES (économique et sociale) et L (littéraire) disparaissent et font place aux enseignements de spécialités, des options obligatoires choisies en fin de seconde et qui s'ajouteront à un socle commun (avec le français, la philosophie, les langues étrangères, etc.).

Le choix de ces enseignements est déterminant pour le post-bac. La plupart des écoles et des cursus universitaires privilégieront le recrutement d’élèves dont les spécialités correspondent aux cours qu’ils dispensent. Ainsi, un élève qui a choisi les enseignements de spécialités Mathématiques et Sciences de l’ingénieur, aura bien plus de chance d’intégrer une école d’ingénieur que l’élève qui aura choisi des enseignements de spécialités littéraires. Ce bac "à la carte" est révélateur de plusieurs stéréotypes.

Sur ce graphique, on constate que la part de filles a légèrement baissé entre 2020 et 2021 dans les bac purement scientifiques. En 2021, ce pourcentage est rehaussé par le choix des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT). Pour ce qui est des STEM, les lycéennes sont encore largement minoritaires.

Mais des matières scientifiques, l’informatique possède de loin la plus faible parité. Cette réforme du bac sera à un échec sur ce sujet puisque les filles ne représentent que 10% de la doublette d’enseignements de spécialité Mathématiques - Numérique et sciences de l’informatique (NSI) en Terminale générale en 2021.

De 40% à 15% de femmes ingénieures informatiques

Si le cette réforme n’a en effet pas dissuadé les filles de se diriger vers des études supérieures scientifiques, elle ne les a pas non plus encouragées. En réalité, les effectifs stagnent. Le rapport fait état de 24.000 bachelières en 2020 qui continueront en études scientifiques, elles seront le même nombre en 2021. Au total, 8% des filles qui ont obtenu un bac général en 2023 se sont orientées dans des études scientifiques.

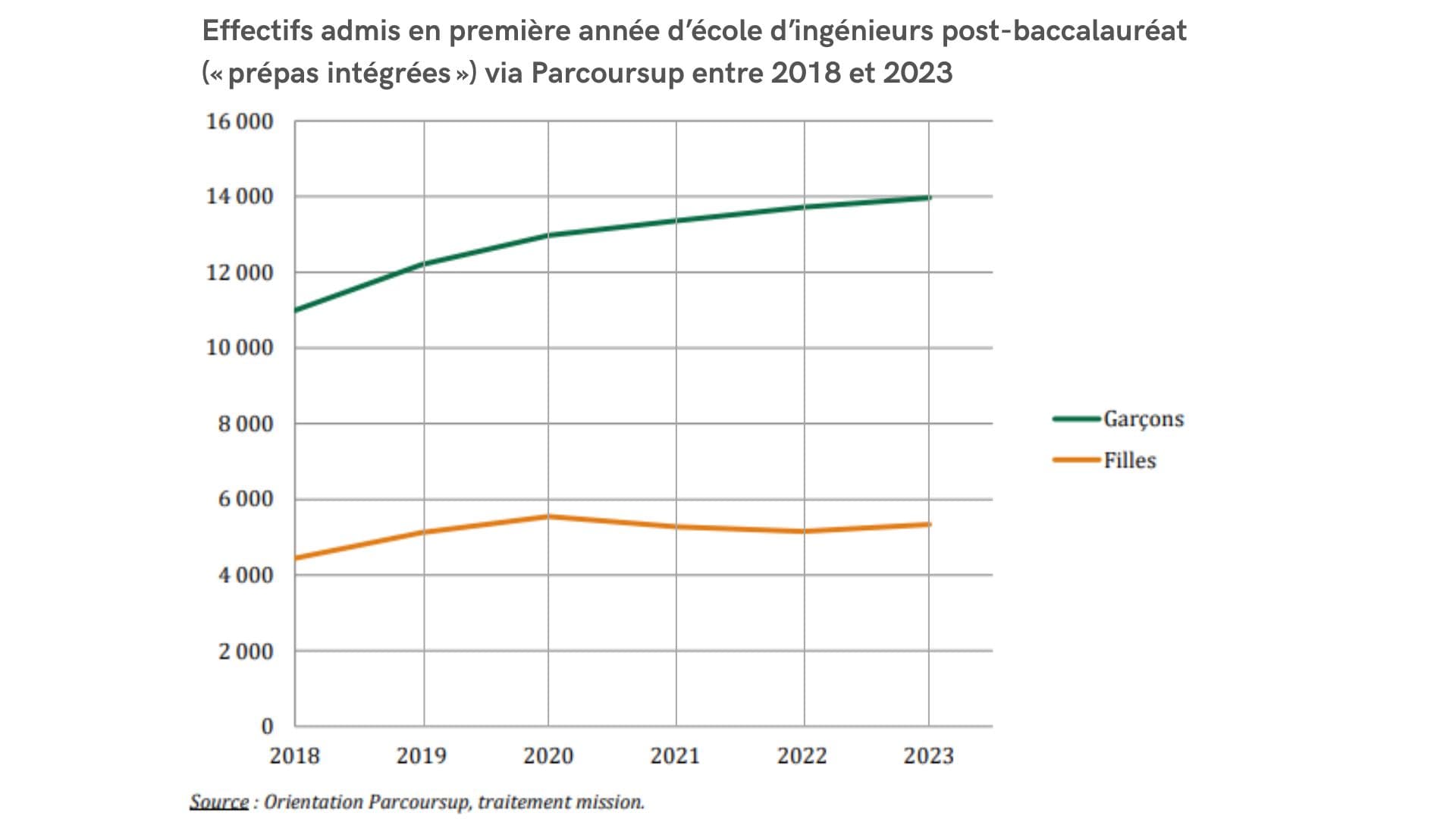

Une donnée illustre parfaitement ce phénomène, c’est le nombre d'entrées en école d’ingénieur à bac+1. Seules certaines de ces écoles recrutent en sortie de lycée. On remarque alors que pour les garçons, le nombre de recrutés n’a cessé d’augmenter entre 2018 et 2023 passant de 10.000 à 14.000 étudiants.

Pour les filles, l'engouement pour l'ingénierie n’est pas la même. Une augmentation est certes observée entre 2018 et 2020, on passe de 4.500 à 5.500 étudiantes recrutées. Mais depuis 2021 (année de la réforme du bac), ce chiffre diminue pour arriver aux alentours de 5.200 en 2023.

Ce type d'évolution a déjà été étudiée par la chercheuse Isabelle Collet. Dans ses travaux publiés en 2008, on observait que plus de 40% des ingénieurs en informatique étaient des femmes. Elles n’étaient plus que 15% à exercer ce même métier en 2004. Dans une autre étude de la chercheuse publiée en 2020, ce chiffre est descendu à moins de 10% dans des domaines de pointe comme l’IA ou la cybersécurité.

Ce constat n’est pas uniquement français, il est observé dans l’ensemble des pays de l’OCDE. “Aucun pays n’a trouvé la solution”, explique à Tech&Co Olivier Sidokpohou, inspecteur général de l’éducation et auteur du rapport "Filles et mathématiques". L’inspecteur relève néanmoins une exception, au Maroc, où 40% des élèves en école d’ingénieur sont des femmes (là où elles sont 30% en France).