Câbles sous-marins sectionnés: incontournables, ils sont au cœur d'une bataille de pouvoir, mais pour quelles raisons?

En mer Baltique ou près de Taïwan, ces derniers mois, les câbles sous-marins sont devenus la cible d'attaques afin de paralyser ou ralentir les communications de certaines zones du globe. Hier, un câble immergé dans la mer Rouge a ainsi été coupé, perturbant fortement la qualité de service du service cloud de Microsoft, Azure. Car ces liaisons jouent un rôle essentiel, pour ne pas dire indispensable, dans le bon fonctionnement des télécommunications du monde entier.

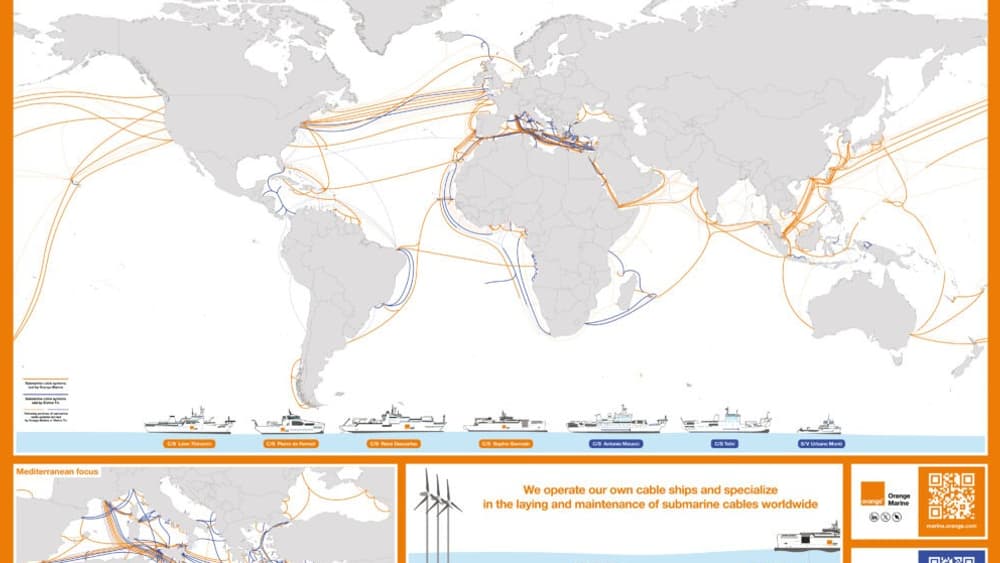

Tirés d'un bout à l'autre de la planète, les "câbles sous-marins" portent en leur sein de la fibre optique. Ils permettent de faire passer les flux de données pour connecter l'ensemble du monde et ainsi fluidifier les échanges, avec la rapidité que l'on connaît.

Un déploiement spectaculaire mais nécessaire

Passé de 260 câbles environ en 2014 à plus de 600 en 2025, leur nombre ne devrait cesser de croître dans les prochaines années, notamment grâce aux acteurs privés.

Car si certains opérateurs s'en sont fait une spécialité, par exemple Orange, avec sa filiale Orange Marine, ce sont désormais des géants du numériques qui veulent avoir leur propre câble afin d'éviter le paiement de certaines redevances... et en faire payer au passage.

Certains des câbles les plus performants font transiter jusqu'à 500 Terabits par seconde, une vitesse qui devrait doubler dans les dix prochaines années. La multiplication de ces infrastructures est essentielle au bon développement des pays, et permet surtout de compenser l'éventuelle panne de l'une d'entre elles. Sur celui sectionné en mer Rouge, Microsoft avait ainsi indiqué que internet pouvait être ralenti sans que cela ne cause des coupures importantes.

Pour installer un câble sous-marin, il faut... un bateau. Mais pas n'importe lequel: un bateau capable de stocker d'un fil très épais et particulièrement long, qu'il va ensuite déposer au fond de l'eau. La technique est ancienne: les premiers câbles remontent à 1838. Elle s'est toutefois largement perfectionnée avec les siècles et les décennies.

Un risque d'espionnage faible

Mais le risque d'espionnage de ces câbles reste relativement faible en raison de la complexité d'une telle procédure, mais également de la nécessité de disposer d'un appareil marin adapté (les câbles étant posés très profondément dans les océans). La rupture volontaire ou non (en le coupant, ou en l'abimant) restent les principales causes de ralentissement d'un débit de câble, notamment par des chalutiers ou des plongeurs espions.

En janvier 2025, l'Otan avait néanmoins expliqué vouloir "améliorer" les capacités de l'organisation face à ce qu'elle considérait comme "des actes de déstabilisation", notamment en déployant des patrouilles (marines ou aériennes) près des lieux les plus critiques des câbles.

Les câbles sous-marins, au-delà des risques qu'ils encourent, sont surtout un enjeu pour la souveraineté. La France fait figure, avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni, de pionnier avec un savoir-faire important. Ce n'est pas pour rien qu'en novembre 2024, l'Etat français a acquis 80% d'Alcatel Submarine Networks.

Alors que la France est en "économie de guerre", maîtriser les liens nous reliant à d'autres pays est un point important. D'autant que la concurrence est désormais rude sur ce secteur.

Au-delà de la Chine, qui ne veut plus devoir compter sur des câbles occidentaux, ce sont désormais les GAFAM, parmi lesquels Meta (Facebook) et Google, qui ont entrepris un travail de titan avec un "super-câble" reliant Los Angeles au Brésil, en passant par l'Afrique du Sud, l'Inde ou encore l'Australie. Des projets à plusieurs milliards de dollars, justifié par la promesse d'une autonomie importante pour les entreprises de la tech face aux pays dont elles dépendent encore.